デュエルマスターズ │攻略記事│ ZweiLance【DMPランキングの熱】

・はじめに

これを書いている時点では昨日、DMPランキング2024後期全国大会出場枠の最終集計が行われた。

自分が協賛する二本槍CSは、その集計対象となる最後の大会だった。

※CS=チャンピオンシップ 競技性の高い公認大会のこと

15時までに結果を登録する必要があり、夕方からの開催予定を急遽朝からに変更し、時短のため本戦トーナメントもなくしスイスドローのみとした。

前日までの結果から、残る1枠に対し、これまで優秀な成績を積み重ねてきた5名もの選手が、それぞれ一定の成績を残すことにより逆転することができた。

結果的に、このCSの結果により全国大会出場者が変わることはなかった。

結果だけ見れば、別に無理してまで開催しなくても良かったCSに見えるかもしれないが、その場にいた全員がそれを否定するだろう。

たったのスイスドロー6回戦。しかしそこには身を焦がれる程の「熱」があった。

競技デュエルマスターズには、そしてそれを象徴するDMPランキングには、とりわけ全国大会出場枠争いには、いつだって「熱」がある。

今回は皆さんにそんなデュエルマスターズの「熱」を体感できるDMPランキングと、その一つの向き合い方についてお話しする。

※ラッシュメディア記事内紹介のカードは

カード名のリンク、記事末尾のバナーを

クリックで通販サイトへアクセスできます

通販サイト(https://www.cardrush-dm.jp/)

・「走る」

※引用:DMPランキング公式HPより

※引用:DMPランキング公式HPより

DMPランキングで上位を目指しCSに参加することを、この界隈では「走る」と呼び、そんな走る人のことを「ランカー」と呼ぶ。

半年ごとにシーズンが分けられ、

・全国12位以内 全国大会出場枠

・全国30位以内 次回GP2Bye+優先受付

・全国100位以内 次回GP1Bye+優先受付+上位者限定プレイマット

・県内入一部上位者 限定スリーブetc…

※集計のタイミングは微妙に異なるのであくまで参考程度に

このように報酬が設定されており、目標は人それぞれに各々が走る。

デュエルマスターズはあらゆるTCGの中でも特段競技シーンが充実しており、具体的には関東なら理論上365日毎日CSに出られる。しかも日によっては複数回。

かつてはポケカも嗜んでいた時期もあったのだが、大会数のあまりの少なさにもどかしい思いをした記憶がある。しかしこれはこれでどうかしている。

一応自分がこれまで走った成績をお伝えしておくと、形式や最終的な達成の方法は違えど、4年走ってうち4年とも成績上位で全国大会に出場することができた。

唯一コロナ禍明けにあった模擬全国大会に限り、出遅れてでも走ってみたがその出場は叶わなかった。新天地の環境に慣れず途中から明確に作戦ミスで失速してしまったが、逆に直近2年の成功はその時の反省を活かした形となっている。

そんな訳である程度の実績もあり、再現性高く成果を出す走り方、の一つのサンプルにはなり得ると思っている。

また、その思考を共有したあんだんてさんも本年度並走して、一発で全国大会出場を叶えている。

余談だが、専業でインフルエンサーをやる傍らこんなにも走った人間は他に誰もいないと思う。

あまりにも非合理で非効率的だからだ。その話についても最後にまとめようと思う。

・走る意義

デュエルマスターズが好きで好きでしょうがない、という大前提は置いておいて、打算的にもその意義はいくつか挙げられる。

まず一つ、めちゃくちゃ強くなる。

当たり前だが、脳のリソースの大部分をデュエルマスターズで勝つことに割くこととなる。頭の中は常にデッキやプレイのことでいっぱいだ。

思考して、実践して、負けて、思考して、実践して、今度は勝って、思考して…

このサイクルを「負けて悔しい」「勝って嬉しい」という強烈な感情込みで何百回何千回と強制的に回される。脳に刷り込ませる。嫌でも現実と向き合わされ強くなる仕組みの中に自分を投じられる。

デュエルマスターズの超ストイック強化合宿ともいえる。

自分自身も数年前と比べると思考の質が数段向上しており、走ったことをきっかけに飛躍的に成長したと断言できる。

そして二つ、仲間が増える。

例えば現在盛り上がっている「デュエチューブリーグ」だが、メディアを持たずに参加する選手の大半は、自分やフェアリーさんがたまたまCSを走ってきた中で知り合った関係であり、仮にその機会がなければこの番組自体存在すらしていないかもしれない。あるいは構造が大きく異なっていたのかもしれない。少なくとも自分はそこにいなかっただろう。

かつて独りぼっちだったデュエルマスターズ好きの周りに、会場やSNSでの交流を通じて、同じ志を持った仲間たちが自然と集まってくる。地域であればコミュニティの垣根を越えて応援されることもある。そんな様子を何度も目の当たりにしてきた。

「ランカー同士」という共通項は人と人とを結び付ける上でも非常に強烈だ。苦しく、大変だからこそ、共感できる人間同士での絆が深まりやすい。

自分自身もインフルエンサー同士だけでなく、プレイヤーとの繋がりにも支えられてきたからこそ、今現在エンタメだけではなく競技も決して低くはないクオリティで発信できていると思う。

そして三つ、不確定要素を多く含む競技TCGの中でもタイトル獲得の再現性が最も高い。

誰でも参加できる大型大会としてGPや超CS等が挙げられ、ここでタイトルを獲得すれば一躍有名人だ。自分のイメージにもGP3位のタイトルはいまだ根強く残っているし、その売名効果を実感することも多い。

ところが実際のところ、3/4000位とか1/1000位とかいう成績は、現実として狙ってどうこうなるものではない。その確率を0.1%、0.2%…と上げる努力に際限はないが、実際に想定される勝率とその試行回数を電卓で弾くと、それこそ気が遠くなるだろう。

そんな中、アベレージという運の要素が最も排除された形で優劣が付くランキングというシステムは、

正解に近い行動 × 試行回数

という方程式でだいぶ現実的に収束させにいくことができる。競技者を謳う自分としても、再現性の高いタイトル獲得方法という観点から、これまでも非常に助けられてきた。

この方程式についても後ほど深掘りしていく。

・ポイントシステム

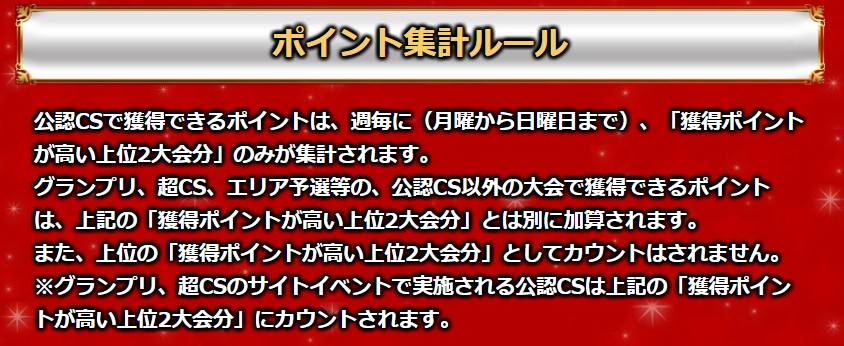

※引用:DMPランキング公式HPより

※引用:DMPランキング公式HPより

現在はその週で獲得したポイント上位2CS分の成績が反映される仕組みとなっている。

昨年度までは出たら出た分だけ反映される仕組みであり、アベレージよりもいかに多く参加できるか、要は単位が大方取り終わった大学生とかフリーターとか自分みたいなフリーランスとか、自由な人間があまりにも有利なシステムだった。

それが今年度より改善され、多く参加することにも意味を持たせつつも、アベレージさえ高ければある程度のハンデも乗り越えられるシステムに変更された。

これにより毎日のようにCSに参加する意義は薄れ、週末の大規模CSで一気にポイントを盛ることが正解に…

ならない。それでも試行回数は正義だ。自分自身、このシステムになっても尚、ありったけ参加した。

アベレージを計算するとはいえ沢山出たからといって減るものではないので、試行回数が増えるほど、当然期待する結果に収束する確率は高くなる。

とはいえ沢山参加できることが絶対性からあくまで優位性になった、という大きな変化があり、今期は基本的に土日や仕事終わりにしか参加できない社会人や、九州や北海道といった地方からでも全国圏内に何人も食い込んでいる。

足りない試行回数も、その分空いた時間を準備に費やし、勝率でカバーすれば問題ないのだ。地方在住や社会人であることをハンデとは捉えられても、決して言い訳にはできないだろう。

例えば一般的な64人規模のCSであれば

1位 1200pts

2位 600pts

4位 300pts

8位 180pts

16位 120pts

32位 60pts

といった具合でポイントが分配されていく。

これが参加者100人を超えると2倍、200人を超えると4倍になるといった計算だ。

参加者が多く集まる休日の大会がその規模に該当するため、平日になかなか参加できないハンデを埋めていくためには、この2倍や4倍規模のCSでコンスタントに結果を残していくことが必須となる。

そして参加するCS選びもまた、負けてしまっても当日枠で次のCSに行けるかとか、実際に当日枠込みで何人くらい集まる見込みがあるとか、どのくらいのレベルのプレイヤー層が多いとかか、今までとは少し違った視点で考える必要が出てくる。

特に終盤は「ライバルとの同士討ちを避ける」とか、逆に自分が追われる側であれば「ライバルに有利なデッキを持ち込んで直接倒しに行く」とか、自分だけではなくライバルの勝ち点まで頭に入れた立ち回りが必要となってくる。

実際に自分は今年度のランキング終盤、【水闇COMPLEX】を多用していたのだが、デッキの性質上アベレージは出しやすいものの優勝となると不向きで難しかった。しかしライバルが使う【ファイアーバード】に対して非常に高い勝率を出せたことから、「自分が大きく勝つのではなく周りを大きく勝たせない」という狙いがあったのだ。

目標は人それぞれだと思うので、例年の結果からそれを日数で割って「逆算して毎週これくらいはポイントを取りたい」という目標を設定できるとやりやすいだろう。

参考までに自分の場合、毎週最低500pts前後という数字を目標にしてきて、これは「ベスト8以上」+「ベスト4以上」で大体達成でき、参加数を確保できれば決して難しくはない目標を立てていた。更にそこに+αが見込めればガンガン盛っていくというスタイルを徹底し、ポイントの貯金を意識しながら楽しく取り組んでいた。

万が一大幅に不足した場合は原因を分析し翌週に改善、というサイクルで、全国大会出場枠から大きく離されることはなく最後まで継続することができた。長期戦となるので、実現可能な程良い目標を設定しておけば、あまり気負い過ぎず良いメンタルで臨めるだろう。

・①正解に近いデッキ選択

先ほど

正解に近い行動 × 試行回数

が重要だとお伝えしたが、これをもう少し分解して皆さんにも実践しやすいよう一般化してみると

正解に近い行動とは、大きく分けて3つの要素からなると考えている。

①正解に近いデッキ選択

②正解に近いデッキ構築

③正解に近いプレイ

この繰り返す「正解に近い」という表現には、TCGというゲーム性自体が不確定要素で大半を占めている以上、絶対的な正解はなくあくまで「自分あるいはチームが考え得る範囲で正解だと思われる」を目指していく、と解釈して欲しい。

しかしながら、正解に近くなくても運良く勝つことはあるし、正解に近くても報われないことも多く、真の意味での正解には誰も気付かないまま環境が進んでいくことだってある。

「実は当時の時点で組めた最強デッキ」なんてゴロゴロある訳だが、あるか分からないものを追及しても徒労に終わる可能性が高く、特に状況が目まぐるしく移り変わるランキングでは、基本的なメタゲームの範囲内でのみ正解を探していくことが無難だろう。

まず①の『正解に近いデッキ選択』についてだが、ひとえに正解といっても、他参加者のさじ加減一つで運良く正当化されることも多く、非常に難しい。基本的にはその日どれだけ通りが良いデッキ、楽がしやすいデッキを根拠を持って選択できていたか、というところで評価すると良い。

その判断が難しい段階の場合、分かりやすい対処法が一つあり、これはこの3要素の全てに共通することなのだが、徹底してデータオタクになることだ。

今一番勝っているあの選手はどのデッキを擦っているのか?

逆に伸び悩んでいるあの選手はどのデッキで伸び悩んでいるのか?

ミクロ、マクロそれぞれで見た時自分の地域の分布はどう推移しているのか?特定のデッキが目立った翌日の傾向はどうなっているのか?

予選では数が多いのに本戦に上がり切れていないデッキ、逆に数に対して本戦上がりの可能性が高かったデッキは何なのか?

要は、「自分」ではなく「他人」の立ち回りに注目するということが重要だ。

データを突き詰めるということはプレイヤーの心情まで読み解くことであり、それができれば環境を他の参加者とは違う次元から俯瞰して見ることができる。

戦略とその勝敗は絶対ではなく相対で決まるため、他を深く知って初めて自分の良い立ち回りが見えてくるという訳だ。

加えて、そもそもデッキ選択と言う部分にリソースを割かないという解決策も存在する。

難しいから何も考えないということが、結果的に最も良い結果に導いてくれるパターンも往々にしてある。

具体的には今期、【ファイアーバード】専業のプレイヤーや【光水闇マーシャル】専業のプレイヤーが全国大会進出を決めている。

他の動向に振り回されないほど圧倒的な安定構築、そこにあるデッキパワーと心中してしまえば、それを最大限引き出すためのプレイスキルを高めることにだけ注力できる。

実際に自分自身も、昨年度は【水闇晩餐サガループ】一本で全国2位まで上り詰めた。全てを跳ね除けるだけのパワーがあると確信していたから、メタる側に回るリソースを全てプレイスキル向上に割き、他のプレイヤーが勝てない対面にも勝ち星を重ねていった。

デッキを乗り換えるということは、長期的に見れば成長のチャンスであるものの、短期的に見ると上手く使いこなせず勝てない期間が発生するリスクにもなる。

いわゆる専業で勝ち続けているプレイヤーがいれば、それをそっくりそのまま真似てしまうというのも立派な戦略といえる。

・②正解に近い構築

まずデッキ選択があって、その上で構築がある訳だが、競技シーンのデッキにはテンプレと呼ばれる、「この配分が一番広く浅く無難だよね」という集合知によって出来上がった定番の形が生まれる。

構築のベースはこのテンプレがテンプレたる理由を理解し、基本的にそれを擦っていく形で良いのだが、先ほどお話ししたデータの分析が進むと、環境に合わせて崩して良い部分が見えてくることがある。

例えば【水闇COMPLEX】で《忍蛇の聖沌 c0br4》の枠《機怪人形ガチャック2》にしていた時期があり、当時唯一不利とされていた天門の《∞龍 ゲンムエンペラー》に対し、専用のプレイも込みで一定の回答として機能していた。

また熾烈な地上戦となる同系戦を見越して、ゲーム中1枚見えるだけで勝ち筋が大幅に増える《終末の時計 ザ・クロック》を1枚だけ採用してた時期もある。これも明確な勝率差が出た。

ただこれらはいずれも若干デッキパワーを下げるようなアプローチでもあり、デッキ内の決して動かすべきではない部分と、変えても主要となる仮想的に対して大きく問題がない部分、その絶妙なラインを見極める必要がある。

・③正解に近いプレイ

あらゆるメディアでお伝えしていることだが、言語化が全てだ。

ゲーム内で起きた全ての事象と、それに伴って発生する選択肢と自分自身の根拠を持った選択、そして試合後にその棋譜を振り返っての検討を試合ごとに繰り返す。

説明が付かない部分、思い返せない部分があるのであれば、勝ったとしても猛省すべきとすら考えている。それくらい、全ての行動を、正誤はともかく意図が言語化できることを徹底すべきだ。

これができるから他者に正しくその状況を理解してもらい、客観的な視点での正誤の判断をしてもらえるのであって、逆にできないとなると他者と正誤の検討すらできず、それはあまりにも大きな弱点となる。

それほどに重要なので、なんならランキングを走る上で培う、という目標の立て方もありだろう。繰り返すが最重要なのは正誤そのものではなくプロセスであり、プロセスの向上に注力していった結果として正解に近いプレイの精度が上がっていく、という流れが理想となる。

また、よく言う「勝つプレイ」とか「負けないプレイ」とかの判断も、突き詰めるとこのプロセスを極めていくことで解決する。

「死ぬなら前のめりに死ね」みたいな自分の言葉が独り歩きしたこともあるが、これは決して感情的な問題ではなく、フラットに見てどちらが勝利に近付く行動か、それ次第で踏み込んだり止まったりするだけの話だ。

過剰に最悪のケースを想定したり、早々にゲームが決着することを恐れ過ぎるあまり、取るべきリターンを失わないように、という意味が込められている。決して「無鉄砲に攻めろ」という意味合いではない。

まだ正解が見えないうちは、正解に近そうな人のプレイを後ろから観戦すると良い。0-2した時こそ学びとなる絶好のチャンスだ。

観戦していて「あの手札、自分はこうすると思ったけど、上位のこの人はこうした。どうしてだろう?」と、仮説を持って考えてみて、分からなければ質問すれば良い。それで不機嫌そうに答える人は少ないだろう。少なくとも自分なら全部答える。

・その他の環境

ここまでは盤上の話をしてきたが、ランキングに関してはそれを再現するための環境作りが出来ていなければ残念ながら意味がない。

平日まで参加するとなれば当然資金は掛かるし、休業、休学等、労働する時間を犠牲にするともなると、その経済的損失は更に大きい。

移動や次のCSまでのインターバル等で嫌でも空き時間が発生するため、自分はこれまでとにかく隙間時間を活用するように心がけてきた。

旧チャンネルであるフェアプロ時代は、MacBookを常備してラウンド間に動画の編集をしていたし、今も仕事をしたり自己投資できるように準備している。ランキングとセットで資格の勉強なんかをしても面白いかもしれない。

そしてとにかく体力が要る。

コンディションまで含めて実力となるため、生活リズムもCSのために根本から見直す必要がある。

体調管理も含めてデュエルマスターズだ。

せっかく沢山調整しても、CSに行けなかったり不健康で本番頭が回らなかったりすると全く意味がない。

これもまた面白いことに、逆にこの生活を通して体力を付ける、という考え方すらできるだろう。

まあまあ過酷だ。

そして応援してくれる仲間、調整メンバーも必ず必要だ。心から信頼できるなら一人でもいい。

走っている渦中にいると、必然的に様々な感情や情報に振り回されて視野が狭まることが往々にしてある。上手くいかない期間も必ずあり、自分ですら心が荒んでしまうことがあった。

そんな時に一歩引いて意見をくれる仲間、感情的になりそうな部分を制止してくれる仲間、ただひたすら応援してくれる仲間、それを必ず見つけておくべきだ。目標があるのなら、恥ずかしがらずに公言することで集まってくる繋がりもあるだろう。余計なプライドは要らない。

最後に、やはりメンタルも重要だ。

潜在意識とは恐ろしいもので、無意識にネガティブな行動を取ってしまうケースは多い。

ヒリついた状況こそワクワクして、常に楽しむことが重要だ。

別に苦しくもあるが苦行をする訳ではない。目標のためにひたすら大好きなデュエルマスターズをする、という原点を忘れないようにすべきだ。

しょうもないミスをしてしまうこともあるが、そういう時は「この試合はどの世界線でも負ける運命だった」と考えると良い。ミスしたことを正当化するためではなく、速やかに前を向くためだ。それはそれとして次回に活かすまで、負ける運命だったのだからと、引きずって腐っている暇なんてない。

・おわりに

自分は恐らく、あと数年走らないと思う。というか色々あって走れない。

なので最後にランキングに対する思いを素直に綴ろうと思う。

仕事でキャリアを積んで、お金を貯めて、それを人生におけるプラスとするのなら、ランキングを走るなんてのはマイナスの極み。愚行も愚行だ。

ただ、人生で何かに熱中することに、本来打算なんて要らないのだ。

どうせ老いる、どうせ死ぬ、あらゆるものはいつ無くなるか分からない。そんな中で、好きなことに一時的に命を燃やすことのどこが愚かだろう。むしろ人間としての理想的な姿じゃないか。

自分からすれば、好きなことから目を背けることの方がよほどのマイナスだ。

走って泣いている人間を沢山見てきた。誇張抜きで、CS会場でデュエルマスターズをし涙を流している。

馬鹿馬鹿しいと嘲笑されることも多く、それはそれで良いのだが、残念なことに向き合い方次第ではそれ程の熱があって、デュエルマスターズはその熱に耐え得るだけの最高で最強のゲームだ。この事実は自分の中で決して揺るがない。

“本気”で走って後悔した人間を見たことがない。そこでしか味わえない「熱」を知るからだ。

そしてこれだけやってようやく全国大会に出たと思えば、呆気なく負けてしまうのもまたデュエルマスターズの残酷さだ。

努力では抗えない部分が大いにある。子供にだって負け得る。何百という時間がものの一時間で塵と化す。

それをくだらないと思うなら、もっと実力が勝利に直結するコンテンツをやれと思うなら、それは素晴らしく合理的だと思う一方で、自分の主張はこうだ。

「ままならないからこそ、儚いからこそ、叶った時の喜びが代えがたい」

望む結果の再現性が低いからこそ、再現してみたい。叶えてみたい。雲を掴むように難しいからこそ、いつか自分が掴んでみたい。

そんな魅力が、「熱」が、競技デュエルマスターズには確かに込められている。

次はこの記事を読んだ誰かが、自分と同じように「熱」を燃やし、苦しみながらも、最高に楽しんでもらえることを心より願っている。

競技としてのデュエルマスターズは素晴らしい。

DMPランキングは素晴らしい。

全国大会は素晴らしい。

そしてそれは他人事じゃない。あなただって挑戦できる。どんな「熱」か気になった方は、是非一度人生の夏休み感覚で、挑戦してみて欲しい。

走ってみなければ分からないから。

(…なんだか壮大になったけど、この規模感でやらずとも地元のライバルと競い合うだけでも超楽しいので、各々のペースで頑張ってね!!)

ZweiLance